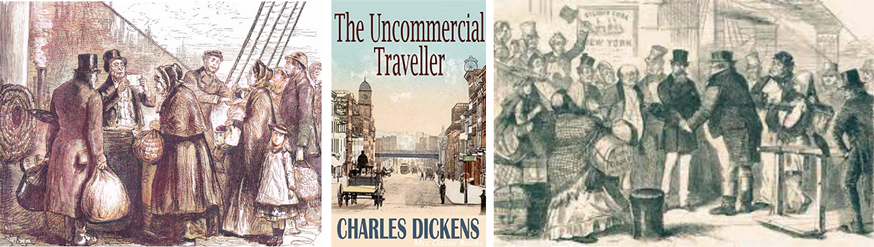

Il viaggiatore senza scopo - 1859

Il viaggiatore senza scopo mette il lettore di fronte a una dimensione particolare, totalmente immerso e in pace con l’atavica inquietudine del viaggiatore. Colpisce il marchio distintivo di Dickens, una prosa che vagabonda, proprio come i suoi personaggi, tra ironia, serietà e leggerezza, intrisa di una grande modernità, che continua a stupire persino i più affezionati. Importante è l’attenzione rivolta ai personaggi, imbastiti di notevole contemporaneità; vengono dipinti verosimilmente, cogliendo sfumature importanti da dettagli semplici… Gesti, espressioni ecc. Così, persino uno scorcio, una strada, apre uno spiraglio su riferimenti sociali, politici, carichi di realtà. La penna di Charles Dickens mostra, ogni volta, una cura minuziosa. Trentotto racconti ben amalgamati col suo contesto ottocentesco e in sintonia col mondo di oggi mostrano la grande peculiarità dell’autore: raccontare, descrivere, indagare con attenzione per l’immagine, l’illustrazione, sempre presenti e indicative di una spiccata modernità. Antesignano di uno stile nuovo, dunque, volto a restituire una faccia inedita al viaggiatore, alla ricerca del proprio viaggio, lontano dall’esperienza da turista, fatta di itinerari standard; totalmente avulso dalla morale e dalla forma dell’800.

Il viaggiatore senza scopo mette il lettore di fronte a una dimensione particolare, totalmente immerso e in pace con l’atavica inquietudine del viaggiatore. Colpisce il marchio distintivo di Dickens, una prosa che vagabonda, proprio come i suoi personaggi, tra ironia, serietà e leggerezza, intrisa di una grande modernità, che continua a stupire persino i più affezionati. Importante è l’attenzione rivolta ai personaggi, imbastiti di notevole contemporaneità; vengono dipinti verosimilmente, cogliendo sfumature importanti da dettagli semplici… Gesti, espressioni ecc. Così, persino uno scorcio, una strada, apre uno spiraglio su riferimenti sociali, politici, carichi di realtà. La penna di Charles Dickens mostra, ogni volta, una cura minuziosa. Trentotto racconti ben amalgamati col suo contesto ottocentesco e in sintonia col mondo di oggi mostrano la grande peculiarità dell’autore: raccontare, descrivere, indagare con attenzione per l’immagine, l’illustrazione, sempre presenti e indicative di una spiccata modernità. Antesignano di uno stile nuovo, dunque, volto a restituire una faccia inedita al viaggiatore, alla ricerca del proprio viaggio, lontano dall’esperienza da turista, fatta di itinerari standard; totalmente avulso dalla morale e dalla forma dell’800. Il mio interesse come Viaggiatore Senza Scopi Commerciali per conto della Compagnia della Fratellanza Universale non è diminuito dall’ultima volta in cui ne ho parlato. Al contrario, esso mi ha portato a spostarmi in continuazione. Mantengo lo stesso pigro impiego, non sollecito ordini, non ricevo provvigioni e continuo a essere un individuo irrequieto e instabile.

Il mio interesse come Viaggiatore Senza Scopi Commerciali per conto della Compagnia della Fratellanza Universale non è diminuito dall’ultima volta in cui ne ho parlato. Al contrario, esso mi ha portato a spostarmi in continuazione. Mantengo lo stesso pigro impiego, non sollecito ordini, non ricevo provvigioni e continuo a essere un individuo irrequieto e instabile. Circa sei mesi fa, mentre ero inspiegabilmente di umore pigro e sognante, mi sono ritrovato a bordo di una nave nel porto della città di New York, Stati Uniti d’America. Era l’ottimo vapore Russia Capt. Cook della Cunard Line, diretto a Liverpool. Che cosa potevo desiderare di più? Dovevo solo augurarmi di fare una buona traversata, dato che i miei anni verdi, quando a essere verde era anche la mia faccia per via del mal di mare, se ne erano andati per sempre e davanti a me non c’era alcuna ombra.

Mi riposavo su un osteriggio del ponte di passeggiata e osservavo le lente manovre della nave, diretta in Inghilterra. Erano le dodici di un luminoso giorno di aprile e la magnifica baia era scintillante. Negli ultimi due o tre giorni, laggiù sulla riva avevo visto la neve cadere, accumularsi fino a ricoprire completamente le strade degli uomini, in particolare la mia, l’avevo vista insinuarsi, soffice e leggera, con la forza di una nuova idea e con uno slancio primaverile, non attaccata alle sottane di un inverno ormai logoro e stanco. Ma ben presto il sole brillante nel cielo limpido l’ha fatta sciogliere nel grande crogiuolo della natura e l’ha riversata copiosamente nel mare e sulla terra, in miriadi di frammenti luminosi d’oro e d’argento.

La nave era invasa dal profumo dei fiori. La vecchia passione dei messicani doveva aveva varcato i confini ed essere penetrata nell’America del Nord, dove i fiori crescono rigogliosi e mischiati in una profusione piena di gusto. In ogni caso, qualunque fosse la ragione, essi erano arrivati a bordo della nave e nella piccola cabina del capitano che mi ospitava. Traboccavano a mucchi lungo il bordo e negli ombrinali adiacenti e trasformavano i tavoli del salone passeggeri in un giardino. Il delizioso profumo emanato, unito a quello della fresca aria di mare, rendeva l’atmosfera incantata, sognante e irreale. La sentinella sull’alberatura spiegava le vele, l’elica girava a un ritmo sostenuto e dava dei rabbiosi scossoni alla nave, che opponeva resistenza. Sono caduto preda del mio umore più pigro e mi sono perduto.

A causa della pigrizia, era difficile capire se ero davvero io a essere disteso là o se era un’altra entità. Che significato aveva, se ero io? Quale ne aveva, se era lei? I ricordi galleggiavano assopiti accanto a me, o accanto a lei. Ma perché chiedersi se quelle cose mi stavano accadendo veramente? Non bastava che fossero accadute qualche volta, da qualche parte?

Una domenica mattina in cui soffiava una brezza ostinata, a bordo si è svolto un servizio religioso. Forse nel viaggio d’andata. Non importa. Era piacevole sentire le campane suonare ininterrottamente, come in chiesa. Era piacevole vedere entrare in sala e rispondere all’appello i componenti del turno di guardia che in quel momento non erano in servizio. Era piacevole vederli indossare i cappelli migliori, i migliori Guernsey, avere le mani e le facce lavate, le teste tirate a lucido. Ma subito dopo è iniziata una serie di avvenimenti sfrenatamente comici, non contenibili neanche con le intenzioni più serie. Questa è la scena. Nella sala, c’erano una settantina di passeggeri riuniti intorno ai tavoli, su cui si trovavano i libri di preghiera. La nave rollava pesantemente.

Una domenica mattina in cui soffiava una brezza ostinata, a bordo si è svolto un servizio religioso. Forse nel viaggio d’andata. Non importa. Era piacevole sentire le campane suonare ininterrottamente, come in chiesa. Era piacevole vedere entrare in sala e rispondere all’appello i componenti del turno di guardia che in quel momento non erano in servizio. Era piacevole vederli indossare i cappelli migliori, i migliori Guernsey, avere le mani e le facce lavate, le teste tirate a lucido. Ma subito dopo è iniziata una serie di avvenimenti sfrenatamente comici, non contenibili neanche con le intenzioni più serie. Questa è la scena. Nella sala, c’erano una settantina di passeggeri riuniti intorno ai tavoli, su cui si trovavano i libri di preghiera. La nave rollava pesantemente. Era corsa voce che, in mancanza di un ministro, un giovane pastore aveva esaudito la richiesta del capitano di officiare il rito. All’improvviso, a causa del rollio, le doppie porte si sono spalancate e sono entrati due robusti camerieri impegnati a tener dritto in mezzo a loro il pastore. Questi aveva l’aspetto di un ubriaco incapace di qualsiasi azione, sul punto di essere trasferito in guardina. Dopo un altro rollio, particolarmente pesante, i camerieri hanno cercato di rimettere in equilibrio se stessi e lui, ma non ci sono riusciti. Il pastore lottava, con la testa in posizione reclinata, e arretrava oscillando all’indietro. Sembrava intenzionato ad andarsene, mentre loro facevano di tutto per guidarlo verso il tavolo. Ad un tratto, il leggio ha cominciato a scivolare da un’estremità all’altra del desco, puntando verso i petti dei vari membri della congregazione. Le doppie porte, accuratamente chiuse dai camerieri, si sono nuovamente spalancate ed è ruzzolato dentro un passeggero dall’aria festaiola, con l’intenzione apparente di chiedere una birra e di cercare l’amico Joe, di cui ha chiamato il nome a voce alta. Poi, rendendosi conto dell’assurdità della sua intromissione, ci ha salutati dicendo: “Scusate!” e se ne è andato. Nel frattempo, la congregazione si era suddivisa in gruppi, come spesso accade alle congregazioni. Quello più grosso schiacciava quello più piccolo nell’angolo e ben presto il dissenso ha invaso anche gli angoli, in coincidenza con il rollio più violento. Allora i camerieri hanno fatto un balzo, hanno accompagnato il pastore accanto all’albero al centro della sala e lo hanno lasciato lì ad aggrapparvisi, solo davanti al gregge, a sbrogliarsi in quella situazione.

Un’altra domenica c’è stata la lettura del servizio da parte di un ufficiale della nave. Tutto procedeva in modo tranquillo e solenne fino a quando non abbiamo fatto l’esperimento, pericoloso e del tutto evitabile, di cantare un inno. Al momento dell’annuncio ci siamo alzati tutti in piedi, ma ognuno di noi ha atteso che iniziasse il vicino. Poiché il silenzio si prolungava, l’ufficiale, sprovvisto di abilità canore, ha intonato la prima strofa, con tono di rimprovero, dopodiché un vecchio gentiluomo dalle guance rosee, che si era fatto notare in precedenza per la sua allegra cortesia, ha cominciato a battere il piede, come se guidasse una danza folk, e a gorgheggiare felicemente unendo i due spettacoli. Sotto la sua guida e incoraggiati dalla sua tattica, già alla fine della prima strofa nessuno voleva essere lasciato fuori dal coro, per quanto stonato fosse. Alla terza strofa abbiamo levato le nostre voci in un sacro ululato che ci ha lasciati nel dubbio se ci fossimo uniti per professare il più presuntuoso dei sentimenti o se lo stessimo professando con la più grande discordanza di tempo e di tono.

Un’altra domenica c’è stata la lettura del servizio da parte di un ufficiale della nave. Tutto procedeva in modo tranquillo e solenne fino a quando non abbiamo fatto l’esperimento, pericoloso e del tutto evitabile, di cantare un inno. Al momento dell’annuncio ci siamo alzati tutti in piedi, ma ognuno di noi ha atteso che iniziasse il vicino. Poiché il silenzio si prolungava, l’ufficiale, sprovvisto di abilità canore, ha intonato la prima strofa, con tono di rimprovero, dopodiché un vecchio gentiluomo dalle guance rosee, che si era fatto notare in precedenza per la sua allegra cortesia, ha cominciato a battere il piede, come se guidasse una danza folk, e a gorgheggiare felicemente unendo i due spettacoli. Sotto la sua guida e incoraggiati dalla sua tattica, già alla fine della prima strofa nessuno voleva essere lasciato fuori dal coro, per quanto stonato fosse. Alla terza strofa abbiamo levato le nostre voci in un sacro ululato che ci ha lasciati nel dubbio se ci fossimo uniti per professare il più presuntuoso dei sentimenti o se lo stessimo professando con la più grande discordanza di tempo e di tono. “Che Dio ci benedica!” ho pensato, quando il ricordo di queste cose mi ha fatto ridere di cuore, mentre ero solo nella distesa buia e silenziosa della notte, animata solo dal gorgoglio dell’acqua. Mi chiedevo anche, preoccupato, se avrei voluto che i soci della Lega per l’Astinenza Totale assistessero alla distribuzione del grog, poi ho pensato che, date le circostanze, l’odore del rhum non avrebbe fatto loro che del bene. Sotto la supervisione dell’aiutante del nostromo, che teneva in mano un bicchiere di latta, veniva miscelato il rhum.  Quindi arrivava l’equipaggio, i consumatori colpevoli, con il branco degli adulti distinto dalla banda dei giovani. Alcuni di loro indossavano degli stivali, altri avevano dei gambali di cuoio, altri ancora una tuta impermeabile, un camiciotto o un mantello. Pochi avevano la giacca, la maggior parte portava dei cappelli di tela cerata e tutti avevano qualcosa di duro o di ruvido attorno al collo. Il loro fisico portava i segni dell’inclemenza del tempo; erano tutti impiastrati di grasso o scuriti dalla fuliggine del sartiame e gocciolavano acqua salata ovunque si fermassero.

Quindi arrivava l’equipaggio, i consumatori colpevoli, con il branco degli adulti distinto dalla banda dei giovani. Alcuni di loro indossavano degli stivali, altri avevano dei gambali di cuoio, altri ancora una tuta impermeabile, un camiciotto o un mantello. Pochi avevano la giacca, la maggior parte portava dei cappelli di tela cerata e tutti avevano qualcosa di duro o di ruvido attorno al collo. Il loro fisico portava i segni dell’inclemenza del tempo; erano tutti impiastrati di grasso o scuriti dalla fuliggine del sartiame e gocciolavano acqua salata ovunque si fermassero.

Quindi arrivava l’equipaggio, i consumatori colpevoli, con il branco degli adulti distinto dalla banda dei giovani. Alcuni di loro indossavano degli stivali, altri avevano dei gambali di cuoio, altri ancora una tuta impermeabile, un camiciotto o un mantello. Pochi avevano la giacca, la maggior parte portava dei cappelli di tela cerata e tutti avevano qualcosa di duro o di ruvido attorno al collo. Il loro fisico portava i segni dell’inclemenza del tempo; erano tutti impiastrati di grasso o scuriti dalla fuliggine del sartiame e gocciolavano acqua salata ovunque si fermassero.

Quindi arrivava l’equipaggio, i consumatori colpevoli, con il branco degli adulti distinto dalla banda dei giovani. Alcuni di loro indossavano degli stivali, altri avevano dei gambali di cuoio, altri ancora una tuta impermeabile, un camiciotto o un mantello. Pochi avevano la giacca, la maggior parte portava dei cappelli di tela cerata e tutti avevano qualcosa di duro o di ruvido attorno al collo. Il loro fisico portava i segni dell’inclemenza del tempo; erano tutti impiastrati di grasso o scuriti dalla fuliggine del sartiame e gocciolavano acqua salata ovunque si fermassero. Tutti tenevano un coltello infilato nel fodero appeso alla cintura, allentata per la cena. Il primo della fila teneva d’occhio il calice - si trattava in realtà, più prosaicamente, di una tazza di latta – che si riempiva di veleno, poi gettava indietro la testa e ne versava il contenuto dentro di sé. Quindi passava il calice vuoto al vicino che, forbendosi la bocca sulla manica o con un fazzoletto, attendeva il suo turno, beveva e lo passava oltre. Al momento della libagione i suoi occhi, accesi ed esperti, splendevano e si rivelava in lui un temperamento brillante e un’improvvisa tendenza alla giocosità. L’uomo incaricato dell’illuminazione, per la sua posizione, aveva diritto a una doppia razione di veleno, ma aveva l’aria avvilita e tracannava i calici senza dimostrare alcun interesse personale, come se li stesse versando in un involucro assorbente estraneo. Gli altri, però, ne traevano grande conforto, nelle loro nocche bluastre circolava un sangue più rosso e quando li vedevo lottare per la vita issati sui pennoni in mezzo alle vele pensavo che non fosse giusto giudicarli.

Spinto dal mio umore pigro, ho chiuso gli occhi. Stavo disteso nella baia di New York, intento a ricordare la vita a bordo di un battello postale. La giornata cominciava di solito – la mia sempre, dato che da allora non sono più riuscito a dormire in condizioni diverse da quelle - mentre era ancora buio, con l’entrata in azione della pompa per il lavaggio dei ponti. Il rumore ricordava quello prodotto da un gigante che si sottoponesse a un’accurata cura delle acque in ogni sua parte, in particolare al lavaggio dei denti, in uno stabilimento idroterapico. Sciabordii, schizzi, sfregamenti, strofinamenti, rumore simile a quello dello spazzolino da denti, gorgoglii, sbruffi, sciaguattii, getti, di nuovo rumore dello spazzolino, sprazzi, sfregamenti. Quando si faceva giorno, scendevo dal mio letto a castello con l’aiuto di un’elegante scala composta da cassetti semiaperti, aprivo l’oscuratore di portello e la finestra scorrevole, chiusa dal guardiano, e osservavo l’incresparsi delle onde color del piombo con la punta bianca, su cui l’alba di quella fredda mattina invernale gettava uno sguardo fermo e con le quali la nave lottava per trovare velocemente la sua malinconica strada. Poi, nuovamente disteso in attesa della colazione con il prosciutto arrostito e il tè, ero ancora obbligato ad ascoltare la voce della coscienza.

Spinto dal mio umore pigro, ho chiuso gli occhi. Stavo disteso nella baia di New York, intento a ricordare la vita a bordo di un battello postale. La giornata cominciava di solito – la mia sempre, dato che da allora non sono più riuscito a dormire in condizioni diverse da quelle - mentre era ancora buio, con l’entrata in azione della pompa per il lavaggio dei ponti. Il rumore ricordava quello prodotto da un gigante che si sottoponesse a un’accurata cura delle acque in ogni sua parte, in particolare al lavaggio dei denti, in uno stabilimento idroterapico. Sciabordii, schizzi, sfregamenti, strofinamenti, rumore simile a quello dello spazzolino da denti, gorgoglii, sbruffi, sciaguattii, getti, di nuovo rumore dello spazzolino, sprazzi, sfregamenti. Quando si faceva giorno, scendevo dal mio letto a castello con l’aiuto di un’elegante scala composta da cassetti semiaperti, aprivo l’oscuratore di portello e la finestra scorrevole, chiusa dal guardiano, e osservavo l’incresparsi delle onde color del piombo con la punta bianca, su cui l’alba di quella fredda mattina invernale gettava uno sguardo fermo e con le quali la nave lottava per trovare velocemente la sua malinconica strada. Poi, nuovamente disteso in attesa della colazione con il prosciutto arrostito e il tè, ero ancora obbligato ad ascoltare la voce della coscienza. Forse si trattava solo della voce dello stomaco, che nella mia immaginazione chiamavo con un termine più nobile. E mi sembrava che tutti quelli che erano a bordo si sforzassero di soffocarla per tutto il giorno. Essa era nascosta sotto il cuscino, sotto il piatto, sotto un libro, dietro ogni occupazione possibile. Facevamo finta di non sentirla, specialmente la sera all’ora del whist o la mattina durante la conversazione sul ponte, ma essa era sempre con noi come un monotono sottofondo. Era impossibile affogarla nella zuppa di piselli, mescolarla insieme alle carte, distrarla con i libri, intrecciarla come in un lavoro a maglia. Impossibile staccarsene. La si fumava nel magro sigaro; la si beveva nel cocktail forte; a mezzogiorno veniva convogliata sul ponte insieme alle fiacche signore che stavano là distese fino a quando non brillavano le stelle; ci aspettava al tavolo insieme ai camerieri e nessuno riusciva a metterla a tacere spegnendo la luce. Sulla nave, come a terra, era considerato maleducato riconoscerla e non era educato parlarne pubblicamente, come aveva fatto un giorno un amabile gentiluomo innamorato che aveva recato offesa, parlandone, alle persone che lo circondavano e, in particolare, a quella a cui era più attaccato.

A volte, la voce sembrava sottomessa. In momenti fugaci ed eccitanti, quando le bollicine dello champagne salivano su per il naso o quando sulla lista delle vivande c’era lo spezzatino con le patate o un altro vecchio piatto servito con un nuovo nome, essa dava l’impressione di essere stata messa a tacere. L’operazione di lavare i piatti sul ponte, che si svolgeva dopo ogni pasto come se fosse una gara, contribuiva a tenerla bassa. Eventi come il mutare di rotta, prendere il sole a mezzogiorno, segnare la distanza percorsa nelle 24 ore, correggere l’ora secondo del meridiano, gettare in mare gli avanzi di cibo per i gabbiani che seguivano la nostra scia, la sopprimevano per un po’. Ma nel momento in cui queste distrazioni subivano una pausa, la voce ricominciava di nuovo, importunandoci al massimo grado. Una coppia di sposi novelli molto affettuosi, che ogni giorno camminava per almeno 20 miglia sul ponte, ne veniva colpita all’improvviso nel pieno dell’attività fisica e si fermava tremando, anche se per il resto del tempo era refrattaria ai suoi rimproveri.

A volte, la voce sembrava sottomessa. In momenti fugaci ed eccitanti, quando le bollicine dello champagne salivano su per il naso o quando sulla lista delle vivande c’era lo spezzatino con le patate o un altro vecchio piatto servito con un nuovo nome, essa dava l’impressione di essere stata messa a tacere. L’operazione di lavare i piatti sul ponte, che si svolgeva dopo ogni pasto come se fosse una gara, contribuiva a tenerla bassa. Eventi come il mutare di rotta, prendere il sole a mezzogiorno, segnare la distanza percorsa nelle 24 ore, correggere l’ora secondo del meridiano, gettare in mare gli avanzi di cibo per i gabbiani che seguivano la nostra scia, la sopprimevano per un po’. Ma nel momento in cui queste distrazioni subivano una pausa, la voce ricominciava di nuovo, importunandoci al massimo grado. Una coppia di sposi novelli molto affettuosi, che ogni giorno camminava per almeno 20 miglia sul ponte, ne veniva colpita all’improvviso nel pieno dell’attività fisica e si fermava tremando, anche se per il resto del tempo era refrattaria ai suoi rimproveri. Il suo monito terribile diventava molto severo quando si avvicinava l’ora di ritirarci nei nostri rifugi per la notte; quando il numero di candele accese nella sala diminuiva e aumentava quello dei bicchieri abbandonati con dentro il cucchiaino; quando i resti di formaggio tostato e i residui di sardine fritte nella pastella scivolavano lentamente lungo le rastrelliere dei tavoli; quando l’uomo che leggeva sempre aveva chiuso il suo libro e spento la candela; quando l’uomo che parlava sempre si era zittito; quando l’uomo di cui si diceva che stesse per avere un attacco di delirium tremens lo aveva posticipato fino al giorno dopo; quando l’uomo che passava le due ore dopo mezzanotte a fumare e che dieci minuti dopo aver finito era già a letto e si abbottonava il terzo cappotto per proteggersi nella dura veglia; allora, man mano che ci ritiravamo nelle nostre celle ed entravamo in un’atmosfera di acqua di sentina e di sapone Windsor, quella voce ci scuoteva fin nell’intimo. Guai a noi che sedevamo sul sofà, guardando la candela che oscillava nel tentativo di non cadere o guardavamo il cappotto appeso al cavicchio, fermo nella posizione della bandiera, che faceva l’imitazione di quando eravamo sportivi: la voce tornava a reclamarci come sue prede e ci faceva a pezzi.

Con la luce spenta e il vento che aumentava, la voce si faceva più profonda e rabbiosa. Sotto il materasso e sotto il cuscino, sotto il sofà e sotto il lavabo, sotto la nave e sotto il mare, essa sembrava salire da sottoterra insieme ai colpi del grande Atlantico. Era vano negarne l’esistenza, impossibile far finta di non sentire.

A volte essa saliva dall’acqua e roteava con un frullio, come un violento fuoco artificiale, che non si consumava mai. A ogni ora sembrava pronta ad andarsene; a volte sembrava angosciata e tremava, a volte sembrava spaventata dal suo ultimo sussulto, aveva un attacco improvviso che la portava a lottare, a fremere e a fermarsi per un momento.

Poi la nave ha avuto un rollio. Ne ha mai avuto uno come questo prima d’ora? Ne ha mai avuto uno peggiore di quello che sta per venire? A giudicare dal rumore, questa è la parete divisoria giù in basso, sul lato sottovento. Cielo, che colpo! Profondo, cupo, lungo! Mi chiedo se questo fragore avrà mai fine, se potremo sopportare la pesante massa d’acqua che abbiamo imbarcato, che ha quasi staccato i tavoli negli alloggi degli ufficiali, ha aperto la porta nel passaggio fra il commissario di bordo e me e ora sciaborda ovunque. Ma il commissario di bordo russa in modo rassicurante, le campane della nave suonano e l’allegro “Tutto va bene!” della guardia è rimandato musicalmente per tutta la lunghezza della nave, mentre l’ultimo tramezzo salta in aria e cerca di spingermi fuori dal letto e dalla cuccetta.

“Tutto va bene!” Era consolante saperlo, anche se avrebbe potuto andare meglio. Dovevamo dimenticare il rollio, la forza impetuosa dell’acqua e pensare a guizzare rapidi nell’oscurità, senza preoccuparci che qualcosa di simile a noi potesse provenire dalla direzione opposta! Se in mare c’è una pericolosa possibilità di attrazione fra due corpi mobili, come si può evitare la collisione?  Nascono pensieri – nel frattempo la voce non è stata silenziosa, ma meravigliosamente suggestiva - sul golfo sottostante; sulle strane catene di montagne; sulle profonde vallate su cui stiamo passando; sui pesci mostruosi presenti fra noi e loro; su un cambiamento improvviso di rotta, dopo un tuffo selvaggio, in direzione dell’abisso, per iniziare quel viaggio con un equipaggio di esploratori morti. C’era stata nei passeggeri la tendenza a fare un passo falso e a cadere sull’argomento di un grande battello a vapore che seguiva la nostra stessa rotta e che era finito disperso in mare. Nessuno ne aveva saputo più nulla. Tutti sembravano sotto l’effetto di un incantesimo, avevano un approccio pressante al sinistro soggetto, poi si fermavano, sconfitti, e facevano mostra di non esservisi mai avvicinati.

Nascono pensieri – nel frattempo la voce non è stata silenziosa, ma meravigliosamente suggestiva - sul golfo sottostante; sulle strane catene di montagne; sulle profonde vallate su cui stiamo passando; sui pesci mostruosi presenti fra noi e loro; su un cambiamento improvviso di rotta, dopo un tuffo selvaggio, in direzione dell’abisso, per iniziare quel viaggio con un equipaggio di esploratori morti. C’era stata nei passeggeri la tendenza a fare un passo falso e a cadere sull’argomento di un grande battello a vapore che seguiva la nostra stessa rotta e che era finito disperso in mare. Nessuno ne aveva saputo più nulla. Tutti sembravano sotto l’effetto di un incantesimo, avevano un approccio pressante al sinistro soggetto, poi si fermavano, sconfitti, e facevano mostra di non esservisi mai avvicinati.

Nascono pensieri – nel frattempo la voce non è stata silenziosa, ma meravigliosamente suggestiva - sul golfo sottostante; sulle strane catene di montagne; sulle profonde vallate su cui stiamo passando; sui pesci mostruosi presenti fra noi e loro; su un cambiamento improvviso di rotta, dopo un tuffo selvaggio, in direzione dell’abisso, per iniziare quel viaggio con un equipaggio di esploratori morti. C’era stata nei passeggeri la tendenza a fare un passo falso e a cadere sull’argomento di un grande battello a vapore che seguiva la nostra stessa rotta e che era finito disperso in mare. Nessuno ne aveva saputo più nulla. Tutti sembravano sotto l’effetto di un incantesimo, avevano un approccio pressante al sinistro soggetto, poi si fermavano, sconfitti, e facevano mostra di non esservisi mai avvicinati.

Nascono pensieri – nel frattempo la voce non è stata silenziosa, ma meravigliosamente suggestiva - sul golfo sottostante; sulle strane catene di montagne; sulle profonde vallate su cui stiamo passando; sui pesci mostruosi presenti fra noi e loro; su un cambiamento improvviso di rotta, dopo un tuffo selvaggio, in direzione dell’abisso, per iniziare quel viaggio con un equipaggio di esploratori morti. C’era stata nei passeggeri la tendenza a fare un passo falso e a cadere sull’argomento di un grande battello a vapore che seguiva la nostra stessa rotta e che era finito disperso in mare. Nessuno ne aveva saputo più nulla. Tutti sembravano sotto l’effetto di un incantesimo, avevano un approccio pressante al sinistro soggetto, poi si fermavano, sconfitti, e facevano mostra di non esservisi mai avvicinati. Il fischietto del nostromo suona! C’è stato un cambiamento nel vento, ci sono ordini rochi e la guardia è molto impegnata. Le vele precipitano, le corde, che sembrano piene di nodi, lo stesso; i marinai impegnati sembrano avere venti piedi, tanta è la forza del loro calpestio e il rumore prodotto. Ma a poco a poco esso diminuisce, le grida roche si estinguono, il suono del fischietto del nostromo si attenua ed emette solo note allegre, che fanno piacere e che suggeriscono che per il momento il lavoro è finito. Poi, la voce torna a farsi sentire. E con essa torna il sogno incomprensibile, che rimane fino a quando il rumore della cura acquatica del gigante mi riporta alla coscienza.

Queste erano le mie fantasiose reminiscenze mentre stavo disteso, per una parte del giorno, nella Baia di New York. Dopo aver oltrepassato il Narrows siamo entrati in mare aperto e davanti a noi c’erano le ore pigre da passare sotto il sole! Le osservazioni e le computazioni dimostravano che quella notte avremmo dovuto raggiungere la costa dell’Irlanda. Così, sono stato di guardia sul ponte per vedere come l’avremmo raggiunta.

Queste erano le mie fantasiose reminiscenze mentre stavo disteso, per una parte del giorno, nella Baia di New York. Dopo aver oltrepassato il Narrows siamo entrati in mare aperto e davanti a noi c’erano le ore pigre da passare sotto il sole! Le osservazioni e le computazioni dimostravano che quella notte avremmo dovuto raggiungere la costa dell’Irlanda. Così, sono stato di guardia sul ponte per vedere come l’avremmo raggiunta. Nel buio, il mare brillava fosforescente. La nave aveva un grande abbrivio e a bordo la guardia era stata intensificata. Il capitano vigilava sul ponte, il primo ufficiale ispezionava la linea del porto; il secondo ufficiale era davanti alla bussola, accanto al timoniere; il terzo ufficiale era sulla murata di poppa con una lanterna. Sui ponti silenziosi non c’erano passeggeri, ma l’atmosfera di attesa era forte dovunque. I due uomini che erano saldamente al timone si tenevano pronti a eseguire gli ordini. L’eco rimandava indietro i comandi impartiti seccamente. Per il resto, la notte si trascinava lentamente e silenziosamente, senza grandi cambiamenti.

All’improvviso, nell’ora vuota delle due di notte, il movimento delle mani di tutti ha tradito il sollievo dopo la lunga tensione. Il terzo ufficiale ha scampanellato e ha lanciato un razzo, poi un altro. Nel cielo scuro mi è stata indicata una luce cupa e solitaria, da cui si attendeva un cambiamento, che non è avvenuto. “Lancia altri due razzi, Signor Vigilante.” Tutti gli occhi hanno guardato la luce blu che si consumava bruciando. È stato lanciato un ultimo, piccolo razzo e, quando la sua piccola scia si è estinta, si è provveduto a telegrafare a Queenstown, a Liverpool, a Londra, poi di nuovo indietro in America.

La mezza dozzina di passeggeri che sbarcavano a Queenstown, gli addetti alla posta e al trasporto dei sacchi sulla nave appoggio sono saliti sul ponte. Ovunque brillavano delle lanterne e gli oggetti d’intralcio venivano fatti saltare via con un colpo di palanchino. Il molo, deserto fino a un attimo prima, straripava ora di una selva di teste di marinai, di camerieri e di macchinisti.

Cominciavamo a guadagnare terreno sulla luce e la lasciavamo a poppa, dopo averla avuta di fianco. Nello spazio fra noi e la terra, dove erano visibili altri razzi, avanzava meravigliosamente il piroscafo Inman City of Paris, diretto a New York nel suo viaggio di andata. Osservavamo che il vento, essendo con noi, era morto contro questa nave, che rollava e beccheggiava. (Il passeggero più malato a bordo era il più deliziato di questa circostanza). Il tempo scorreva velocemente mentre ci precipitavamo in avanti. Si vedevano ormai le luci del porto di Queenstown e quelle della nave appoggio che veniva verso di noi. Lungo il suo percorso, la nave compiva delle variazioni di rotta inspiegabili, puntando in successione verso tutti e quattro i punti cardinali, specialmente verso quelli in cui non c’era ragione di andare. Alla fine l’abbiamo vista beccheggiare a una distanza raggiungibile dal cavo e, con l’aiuto dei megafoni, le sono state lanciate urla di fare questo, di non fare quello, di fermarsi un attimo, come se si fosse trattato di una nave impazzita.

Cominciavamo a guadagnare terreno sulla luce e la lasciavamo a poppa, dopo averla avuta di fianco. Nello spazio fra noi e la terra, dove erano visibili altri razzi, avanzava meravigliosamente il piroscafo Inman City of Paris, diretto a New York nel suo viaggio di andata. Osservavamo che il vento, essendo con noi, era morto contro questa nave, che rollava e beccheggiava. (Il passeggero più malato a bordo era il più deliziato di questa circostanza). Il tempo scorreva velocemente mentre ci precipitavamo in avanti. Si vedevano ormai le luci del porto di Queenstown e quelle della nave appoggio che veniva verso di noi. Lungo il suo percorso, la nave compiva delle variazioni di rotta inspiegabili, puntando in successione verso tutti e quattro i punti cardinali, specialmente verso quelli in cui non c’era ragione di andare. Alla fine l’abbiamo vista beccheggiare a una distanza raggiungibile dal cavo e, con l’aiuto dei megafoni, le sono state lanciate urla di fare questo, di non fare quello, di fermarsi un attimo, come se si fosse trattato di una nave impazzita. Poi, mentre allascavamo nel rumore assordante del vapore, la nave appoggio è stata tirata verso di noi con le gomene, gli addetti hanno portato velocemente i sacchi a bordo e sono tornati a prenderne degli altri. Le loro figure malferme e piegate sotto il peso ricordavano quelle del mugnaio e dei suoi uomini nel teatro della nostra infanzia. Intanto, lo sfortunato battello ausiliario continuava a oscillare, mentre lo si chiamava gridando. I passeggeri della Queenstown vi sono stati trasbordati, in mezzo al beccheggio e alle urla, poi è stato sollevato al punto che sembrava gettarsi su di noi. Infine, coperto di altre contumelie, è stato lasciato andare. Dopo un tuffo vergognoso, si è girato e si è immesso sulla nostra scia.

Quando la luce del giorno ha scalato la volta del cielo, la voce della coscienza è tornata a farsi dominante e da allora è rimasta con noi. Era con noi nel porto, era con noi quando abbiamo oltrepassato i fari e le isole pericolose davanti alla costa, quando alcuni ufficiali, con cui facevo la guardia, sono andati a riva con una barca a vela in mezzo alla nebbia. Era con noi quando abbiamo oltrepassato la costa del Galles, quella dello Cheshire e tutto ciò che si frapponeva fra lei e il bacino del Mersey, dove ci siamo fermati alle nove di una bella serata di maggio. Qui la voce è cessata. Al suo silenzio è seguita una sensazione curiosa, come se le mie orecchie fossero tappate. Con questa sensazione curiosa mi sono avvicinato al bordo della nave della Cunard Russia (a cui auguro prosperità in tutti i viaggi futuri!) e ho scrutato lo scafo del grazioso mostro che aveva ospitato quella voce. Allo stesso modo, forse, un giorno, esamineremo tutti nello spirito la cornice che ha contenuto la voce più impegnata da cui la mia fantasia vagabonda ha derivato questa similitudine.